Идею строительства на Театральной площади имени Лхасарана Линховоина в столице Бурятии памятника человеку, в честь которого названа эта площадь (имя Линховоина было присвоено ей декабре 2016 года), выдвинула инициативная группа общественных деятелей, руководителей СМИ и журналистов. В Бурятии создается общественный благотворительный "Фонд по увековечению памяти народного артиста СССР Лхасарана Лодоновича Линховоина".

Каким увидят Линховоина жители Улан-Удэ?

Сегодня рабочей идеей Фонда Линховоина пока остается первоначальная идея возведения на площади перед Бурятским государственным театром оперы и балета имени Цыдынжапова памятника певцу в образе Бумал-хана - персонажа первой бурятской оперы "Энхэ-Булат Батор" (композитор - Маркиан Фролов, автор либретто - Гомбо Цыдынжапов).

Эта оперная роль Бумал-хана, напомним, была первой сольной партией Лхасарана Линховоина. Он впервые исполнил ее в 1946 году на сцене Бурятского музыкально-драматического театра, будучи тогда еще артистом хора этого театра. В тот момент заболел солист Бадма Балдаков, первый исполнитель арии Бумал-хана, и молодой певец хора Лхасаран Линховоин с успехом его заменил. В дальнейшем эта партия была одной из основных в репертуаре Линховоина (умер в 1980 году), который пел ее в театре до конца жизни. Последний раз при жизни певца спектакль "Энхэ-Булат Батор" ставился в Бурятском театре оперы и балета в 1979 году.

на фото: Лхасаран Линховоин в роли Бумал-хана (опера Энхэ-Булат Батор, 1972 год)

Возведение памятника Линховоину в образе Бумал-хана помимо персонально певца увековечило было еще и первую бурятскую оперу "Энхэ-Булат Батор". Так же, как это произошло с первым бурятским балетом в скульптурной композиции "Красавица Ангара" Александра Миронова, уже стоящей на Театральной площади слева от входа в театр.

В то же время есть и еще несколько вариантов памятника. Например, президент будущего Фонда Дарима Линховоин, дочь Лхасарана Линховоина, считает более красивой другую идею. По ее мнению, лучше создать скульптуру, в которой ее отец был бы запечатлен в образе Кончака из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.

на фото: Лхасаран Линховоин в сцене спектакля "Князь Игорь" (1959 год)

По признанию многих авторитетов из мира музыки, и в частности, знаменитого дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, Лхасаран Линховоин остается лучшим исполнителем сольной партии Кончака в истории русского и мирового оперного искусства. Кстати, звание народного артиста СССР выпускник Ленинградской консерватории Линховоин получил в 1959 году после того, как на II-й декаде бурятского искусства и литературы в Москве спел на сцене Большого театра арию Кончака в спектакле Бурятского театра оперы и балета "Князь Игорь".

Кроме того, лидеры общественной организации художников "Буряад зураг" Зандан и Зорикто Дугаровы, сыновья известного в России художника и первого президента Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК) Дашинимы Дугарова, предложили Фонду свой вариант памятника. Скульптор Зандан Дугаров, автор популярных в народе памятников Чехову (на улице Ленина в Улан-Удэ) и "Бродяге" (на берегу Малого моря на Байкале), и его брат считают, что лучше было бы между Театральной площадью и Национальной библиотекой возвести памятник сразу трем деятелям бурятской культуры, землякам-агинчанам - оперному певцу Лхасарану Линховоину, писателю Даширабдану Батожабаю и художнику Дашиниме Дугарову.

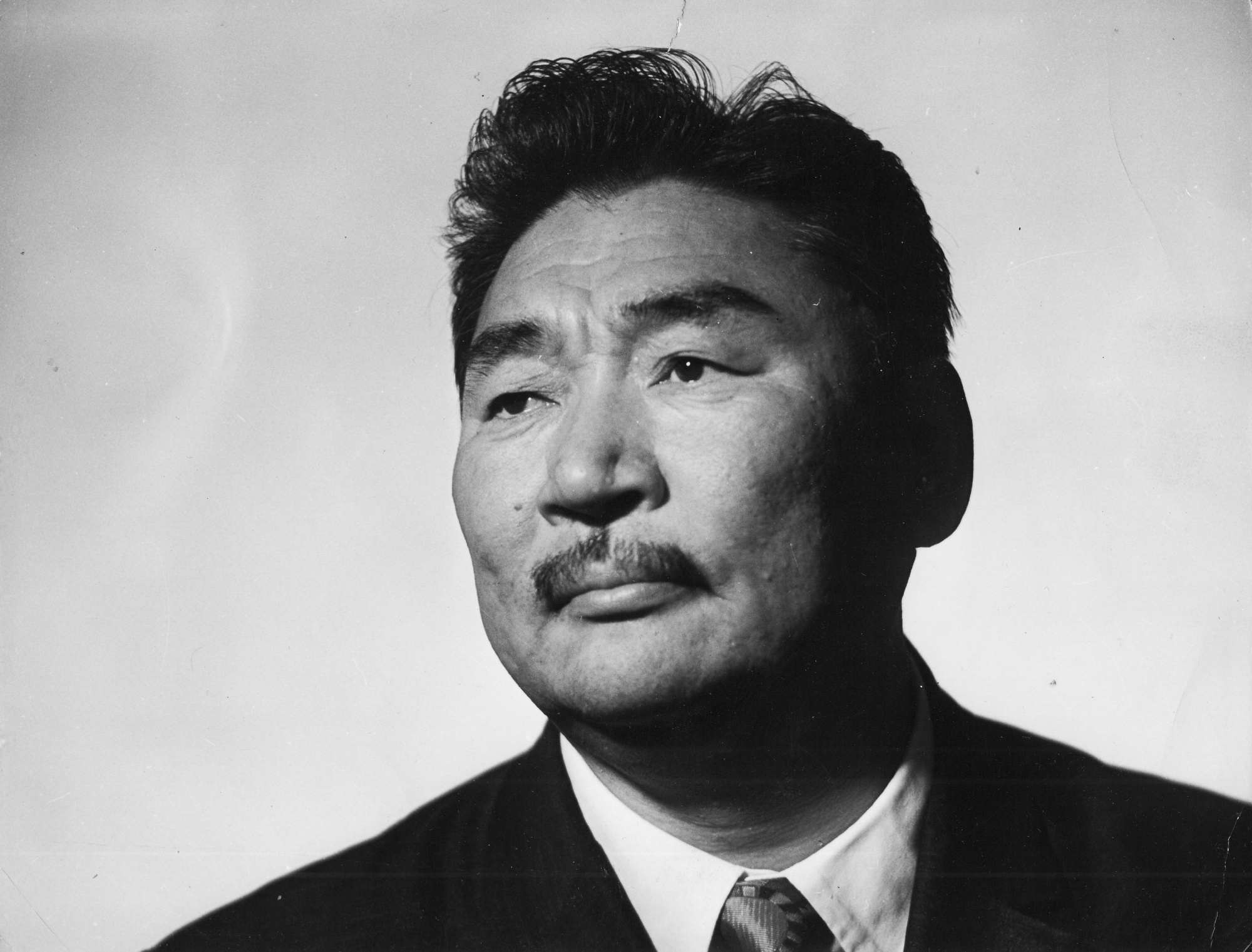

на фото: народный артист СССР Лхасаран Линховоин, солист Бурятского театра оперы и балета

Есть и другие варианты памятника. Например, возглавлявшая до недавнего времени Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии Ирина Петрова высказала идею приблизить народного артиста Линховоина собственно к народу и установить памятник ему возле кинотеатра "Прогресс". Ирина Петрова, сейчас живущая сейчас в Москве, видит Линховоина "при параде" (как он всегда выглядел) - в гражданском костюме, шляпе и с тростью, идущим по направлению театру, где служил всю свою жизнь. Такой "идущий" памятник она предложила поставить на углу улиц Ленина и Ербанова, на месте "непонятного" газетного киоска, который "все равно рано и поздно нужно будет убирать".

Членам Фонда, возможно, предстоит определить окончательную концепцию памятника путем Интернет-голосования по выбору художественной идеи скульптурной композиции, а также провести открытый конкурс архитектурных проектов памятника. С публикаций всех проектов в прессе.

Сегодня же мы предлагаем читателям исторический материал о двух сольных партиях Лхасарана Линховоина (Бумал-хана и Кончака) и их значении для культуры и искусства Бурятии.

Сталинские декады искусств

Опера "Энхэ-Булат Батор" была написана и поставлена в Бурят-Монгольском государственном музыкально-драматическом театре к I-ой Декаде бурят-монгольского искусства в Москве, которая прошла с 20-го по 30-е октября 1940 года.

Немного об истории. Декады национальных искусств народов СССР начали проводиться в Москве по инициативе советского лидера Иосифа Сталина, начиная с 1936 года. Они представлялись тогда всеми союзными республиками и Бурят-Монголией (единственной из автономных республик), которая тогда тоже готовилась принять статус союзной республики.

К тому времени в новой сталинской Конституции СССР 1936 года было закреплено главное достижение Сталина - "построение социализма в одной отдельно взятой стране" (СССР). Одновременно из текста Конституции Союза ССР было изъято положение о главной цели образования Союза - "объединении трудящихся всех стран в Мировую Советскую Социалистическую Республику (МССР)". Оно стало считаться "пережитком" теории "перманентной революции" Льва Троцкого, главного соперника Сталина в борьбе за власть. По этому поводу Сталиным была официально объявлена "дружба народов СССР".

Первыми из союзных республик декады своих национальных искусств провели в 1936 году Украинская и Казахская ССР.

В следующие годы прошли московские декады национальных искусств народов других республик - Грузинской и Узбекской ССР (1937 год), Азербайджанской ССР (1938 год), Киргизской и Армянской ССР (1939 год), Белорусской ССР и Бурят-Монгольской АССР (1940), Таджикской ССР (1941 год).

Из-за начавшейся летом 1941 года войны не успели провести декаду туркменского искусства, а также декады четырех новых союзных республик, вошедших в СССР только в 1940 году - Эстонской, Латвийской, Литовской и Молдавской ССР.

Первая бурятская опера

В ходе Декады бурят-монгольского искусства 1940 года московскому зрителю представили музыкальную драму "Баир" (автор - один из основоположников профессионального бурятского музыкального искусства Павел Берлинский), опусы для оркестра народных инструментов, семейский хор и традиционные бурятские танцы. А "гвоздем" программы стала, как писали в газетах, "новая советская опера о жизни бурят-монгольского народа".

на фото: сцена из оперы "Энхэ-Булат Батор" (1940 год)

Спектакль, поставленный Иосифом Тумановым на музыку Маркиана Фролова, показывали Сталину на сцене Большого театра. Первыми исполнителями сольных партий были Бадма Балдаков (Бумал-хан), Надежда Петрова (Арюн-Гохон), Иван Батурин (Энхэ-Булат батор) и Петр Николаев (Эрхэ-Мэргэн).

С тех пор опера "Энхэ-Булат Батор" в разных постановках (1940, 1955, 1979, 1989, 2011 годов) постоянно находится в репертуаре Бурятского театра оперы и балета. Последний раз в Улан-Удэ оперу ставил театральный режиссер Олег Юмов, а сам спектакль помимо оперной сцены показывался на центральной площади города в рамках праздничной программы юбилея 350-летия присоединения Бурятии к Российскому государству.

В чем особенная ценность оперы для культуры бурят? Ее композитор Маркиан Фролов, первый руководитель Свердловской консерватории и учитель бурятских композиторов Дандара Аюшеева и Бау Ямпилова, включил в нее целый ряд подлинных народных мелодий. Некоторые из этих бережно сохраненных мелодий, конечно же, подвергались вариантной обработке, но другие цитировались в опере почти без изменений! Кроме этого, национальный колорит опере придали танцевально-игровые ("ёхорные") сцены и традиционные обряды, взятые из жизни народа.

на фото: композитор Маркиан Фролов, автор оперы "Энхэ-Булат Батор

Использовались Маркианом Фроловым и подлинные мелодии улигершинов, в частности, напев сохранившегося у бурят улигера "Шоно-Батор". Эта мелодия - некий лейтмотив, звучащий несколько раз на протяжении всего спектакля в качестве характеристики образов бурятского народа.

В то же время особенностью инструментовки оперы "Энхэ-Булат Батор" является то, что она помогает воссоздать подлинное звучание традиционных музыкальных инструментов - - хуура, бич-хуура, лимбы и йочина, для имитации которых в составе оркестра классической музыки используются соответственно альт, гобой, флейта, арфа.

Джунгарская сага

И наконец, сам сюжет оперы основывается на аутентичном бурятском улигере "Шоно-Батор", который является художественным вариантом реальной истории монгольских народов.

В этом улигере в фольклорной форме описывается эпизод поздней истории Джунгарского ханства, существовавшего до середины XVIII века, а также истории последних правителей этого ойратского (западно-монгольского) государства. Это хунтайжи-хан Цыбен Рабдан, и двое его сыновей - старший сын Галдан Цырен, который после отца правил Джунгарией до 1745 года, и младший сын Шоно-Батор.

Напомним, что Цыбен Рабдан был племянником и преемником на троне знаменитого в истории Монголии ойратского хана Галдана Бошогту, который в последний раз в конце XVII объединил (завоевал) все монгольские ханства. А Галдан Цырен - последним ханом Джунгарии.

Улигер "Шоно-Батор" был привнесен в бурятский фольклор той частью ойратов, которые покинули родину (Джунгарию) и ушли не на запад, как большинство соотечественников (будущих калмыков), а на север. И позднее вошли в состав бурятского народа. В этом улигере и Хун Тайжа Хан (Цыбен Рабдан), и Галдан Цырен - это скорее отрицательные персонажи. Они являются прототипами образов оперы "Энхэ-Булат Батор" - соответственно Бумала-хан и Эрхэ-Мэргэна. А сам Шоно-Батор - прототип главного героя оперы Энхэ-Булат Батора.

Трагичный Бумал-хан

По сюжету оперы Бумал-хан по навету своего старшего сына Эрхэ-Мэргена заточил Энхэ-Булат Батора в темницу и надрезал ему хрящи лопаток, чтобы лишить его богатырской силы. Однако герой сначала выигрывает подстроенное его страшим братом состязание - ломает три гигантских лука. А затем, после того, как на ханство Бумал-хана нападают войска врагов, он возглавляет идущий на битву народ, побеждает неприятеля и спасает свою страну.

на фото: сцена из оперы "Энхэ-Булат Батор" (1940 год)

После этого его воины поражают предателя-брата (Эрхэ-Мэргэна), а сам Энхэ-Булат батор воссоединяется после 20-летней разлуки с красавицей-женой и сыном. Народ славит победителя врага и своего спасителя! Как поется в кинофильме Сергея Соловьева "Асса", "полет окончен, все улыбаются"...

Ария Бумал-хана, которую много лет исполнял на сцене Бурятского театра оперы и балета Лхасаран Линховоин, одна из ведущих арий в опере. Грозный и трагичный бас Линховоина в этой партии передает углубленные раздумья в целом противоречивого персонажа, который по вине своего старшего сына сам творит несправедливость - разлучает своего младшего сына с семьей и садит его в тюрьму. Раздумья Бумал-хана о сущности земной власти, ради которой правитель должен жертвовать интересами народа и любовью самих близких людей.

Лучший в мире Кончак

Второй выдающейся партией, которую в течении своей певческой карьеры исполнял великий бурятский оперный певец, - это партия хана Кончака.

Перед тем, как выступать на сцене он, по словам его дочери Даримы Линховоин, всегда уезжал за город, где в уединении совершал прогулки в лесу. В этот день, перед спектаклем он старался ни с кем не разговаривать, избегал лишнего общения.

- Образ Кончака близок мне и глубоко понятен. Ведь я тоже родился в юрте, - говорил Лхасаран Линховоин. - Росли мы с братьями среди ягнят. Они рождаются в феврале, их тоже надо растить в тепле. В четыре года я уже ездил на коне, а в пять лет уже был пастухом. Пасти помогал мне громадный тибетский волкодав-хотошо, нянька моя. Я и на нем ездил!

Ария Кончака - любимая ария Линховоина. И именно с этим образом русской оперной сцены, историческим персонажем и героем поэмы "Слово о полку Игореве" многие любители музыкального искусства связывают творчество бурятского оперного певца.

Всего же в репертуаре народного артиста СССР Лхасарана Линховоина более тридцати сольных партий в различных операх, относящихся к сокровищнице мирового, русского и советского музыкального искусства. Об этом в следующих материалах "Новой Бурятии", которые расскажут об интереснейшей биографии певца.